「インダストリアル・デザインの歴史(晶文社)」を読む [コラム005]

第五回目のコラムは、前回の「機械化の文化史」と同時期に購入した本で、イギリスのデザイン史研究者のジョン・ヘスケット著/GK研究所訳の「インダストリアル・デザインの歴史」(晶文社 1985年)という本の感想文を書くことにしました。

もくじ

- この本に書かれているおおよその内容

- 【はじめに】アメリカとヨーロッパの製品の製造に対する価値観の違い

- 【18世紀イギリス】ボールトンとウエッジウッド

- 【19世紀イギリス】クリストファー・ドレッサー Christopher Dresser 1834-1904

- 【19世紀アメリカ】アメリカ的生産方式と大量生産

- 【標準化とデザイン】ベーレンスのAEGの電気ポット

- 【標準化とデザイン】スタイリングと機構は分離する

- 【工業デザイナー】ウォルター・ドーウィン・ティーグ Walter Dorwin Teague 1883-1960

- 【工業デザイナー】レイモンド・ローウィー Raymond Loewy 1893-1986

- 【工業デザイナー】ヘンリー・ドレフュス Henry Dreyfuss 1904-1972

- 【工業デザイナー】ヴィルヘルム・ヴァーゲンフェルト Wilhelm Wagenfeld 1900-1990

- 【企業とデザインの関係】サービスのイメージアップ -鉄道会社の例-

- 【企業とデザインの関係】ブランドイメージの構築 -IBMの例-

- 【企業とデザインの関係】新技術の商品化 -コーニングガラスの例-

- 【おわりに】まとめ

この本に書かれているおおよその内容

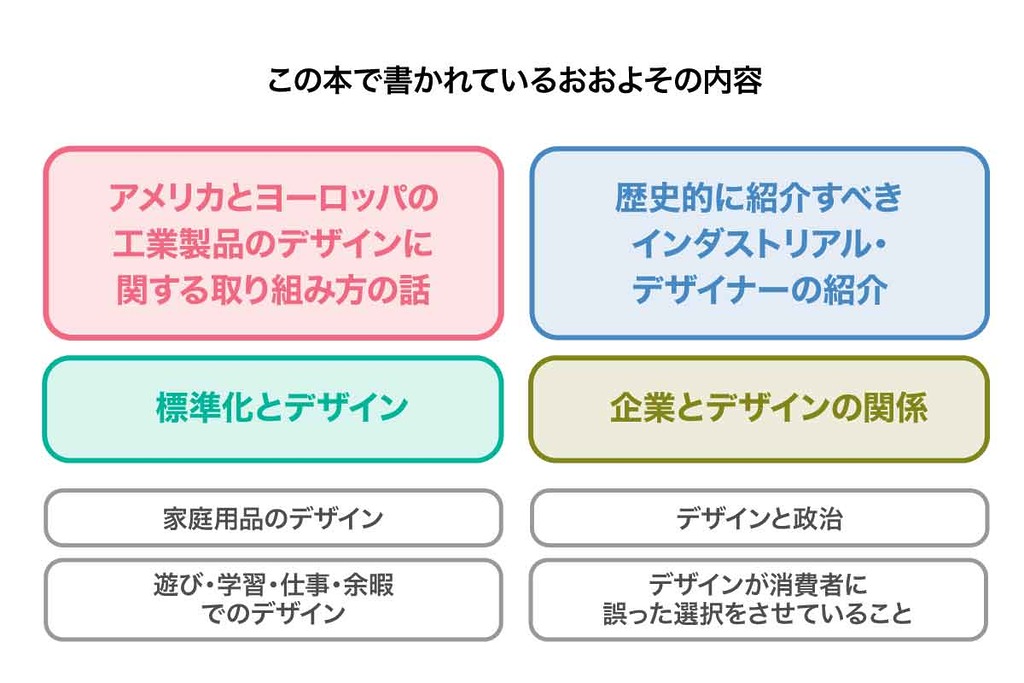

さすがの著者もこの本で、工業デザインのすべてを網羅することはできないと「はじめに」に書いていて、「インダストリアル・デザイン史の主だった動向をひとわたり概括することを目的とした」と書いていました。

では、主だった動向はなにかというと、大きく分けて「アメリカとヨーロッパの工業製品のデザインに関する取り組み方の話」「標準化とデザイン」「歴史的に紹介すべきインダストリアル・デザイナーの紹介」「企業とデザインの関係」などの話です。その他にもありましたが、今回は4つの話の中から、私が個人的に興味をもった箇所の感想を書きたいと思います。

【はじめに】アメリカとヨーロッパの製品の製造に対する価値観の違い

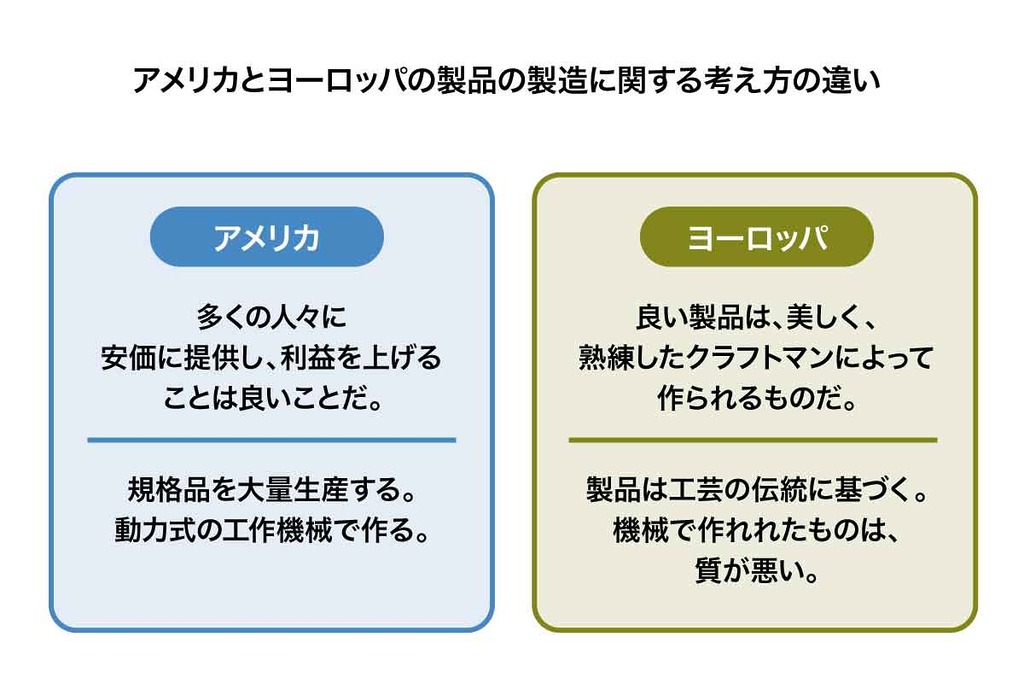

最初に出てくる、アメリカとヨーロッパの話ですが、18世紀頃は製品の製造に対する考え方が根本的に違っていて、そこを理解していないと、現在の一般的な視点であるアメリカの視点で考えてしまいがちです。

なので、18世紀のヨーロッパの知識人が考えていたことが、理解しづらいだけでなく、単なる昔に固執している人々の集まりにしか見えなくなりますので、簡単に基本的な違いをここでは説明します。

ヨーロッパでは、中世頃から工房などでものづくりが行われていて、手作業で作るのが当たり前な社会でした。良い製品は熟練した職人が作るものだというのが知識人の考え方で、倫理的にも正しいとされていました。しかし、アメリカは、そもそも工房の歴史がないのと、増え続ける人々に対して、速く、安く、たくさん提供することが良いことであり、それをどう実現するかを考える社会でした。このことを前提に続きを読んでもらうと理解しやすくなると思います。

【18世紀イギリス】ボールトンとウエッジウッド

ボールトンが生み出した最高傑作は、新古典主義様式のものであった。ロバート・アダムとジェームス・アダムによりはじめられた新古典主義は18世紀末の貴族や中産階級の好みを支配した。(中略)商売上の好機と新古典主義様式の流行が結びついたのは幸運だった。というのは、その様式のもつ基本的に幾何学的な簡素さ、古典的なモチーフの反復利用は、大量生産には理想的だったからである。ボールトンがこうした特徴を生かしたことで、大量生産と工芸の仕事がソホーで密接に結びついた。

インダストリアル・デザインの歴史 P22

ちょうど時代がよかったのか、新古典主義のデザインが流行していたことと、大量生産の作り方が合致していたことが成功に結びついたということみたいです。

さらに事業の成功に結びついたこととして、ボールトンとウエッジウッドの2社は共に「実用の食器部門」と「装飾用の食器部門」の2体制をだったことを挙げています。

(ウエッジウッドの工場について)ここでは組織的に、「実用」陶器部門と「装飾用」陶器部門とにはっきり分かれており、ボールトンの場合に比べて、両者の関係は明確だった。(中略)(装飾用陶器の)名声は確かに当然だったが、これについては彼の仕事全体とのからみで評価する必要がある。というのも、装飾用陶器の生産を支えた人的、技術的資源や財源が供給されたのは、ボールトンの場合と同様、実用的陶器が大量に生産されたという背景があったからである。

インダストリアル・デザインの歴史 P24

「実用陶器」の販売が成功したからこそ、「装飾用陶器」の技術が維持でき、「実用陶器」のマーケティングに「装飾用陶器」の技術やデザインを元にした憧れなどを用いて販売を進めていたとのことです。

このような仕組みを作っていたことが、18世紀中旬だったというのは驚きです。

現在でも販売されている「クイーンズウェア」は1763年に初めて生産が開始され、今年で250年目を迎える製品です。この製品は実用的な食器の分類に入ります。

【19世紀イギリス】クリストファー・ドレッサー Christopher Dresser 1834-1904

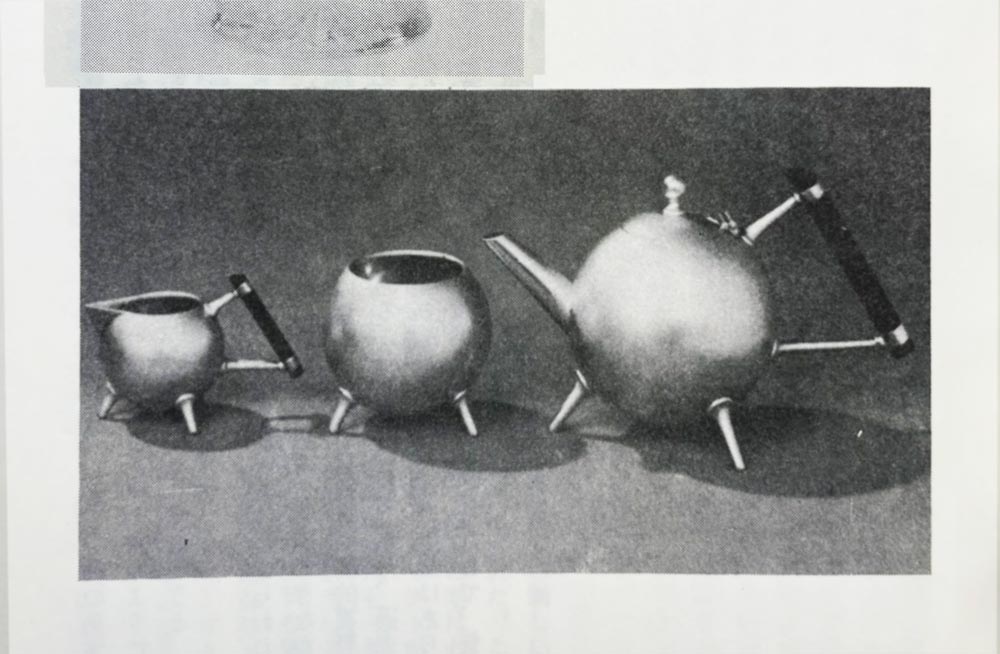

19世紀後期のイギリスといえば、アーツ・アンド・クラフツ運動のような、大量生産とは正反対の習熟した職人による手作業の製品が良いという中世回帰の動きの方が有名ですが、その時代に、写真のような装飾がなく幾何学をベースにしてデザインしていたデザイナーがいました。

クリストファー・ドレッサー(christopher dresser 1834-1904)というデザイナーです。

わたしは全く知らなかったので、この本を読んで良かったと思いました。ドレッサーはジェームス・ディクソン社やヒューキン・アンド・ヒース社、エルキングトンズ社(現在のBritish Silverware社)向けの製品をデザインしていたようです。

ドレッサーの作品がもつ優雅で幾何学的な形は、歴史上の先例に負うところはほとんどなかった。その特徴はまさに簡素さにあり、製造しやすく使いやすいことを念頭に起き、機能を厳密に分析した結果生まれたものであった。

インダストリアル・デザインの歴史 P36

19世紀末にいきなり登場したモダンデザインでした。19世紀のヨーロッパは装飾がついてないと売れないイメージがあったので驚きです。ウイリアム・モリスやジョン・ラスキンは、中世回帰を唱えるよりも、ドレッサーのデザインの考え方を強く押したら、今のイギリスは違った風景になっていただろうと思いました。wikipediaでは工芸デザイナーと紹介されており、この時代のイギリスでは機械による大量生産を行っておらず、職人による技術でクラフト的に工房で作られた製品だったのだと思います。カラーで作品を見たいと思った方は、ダニエラ・オハッドさんのサイトで、その美しさを確認してみてください。

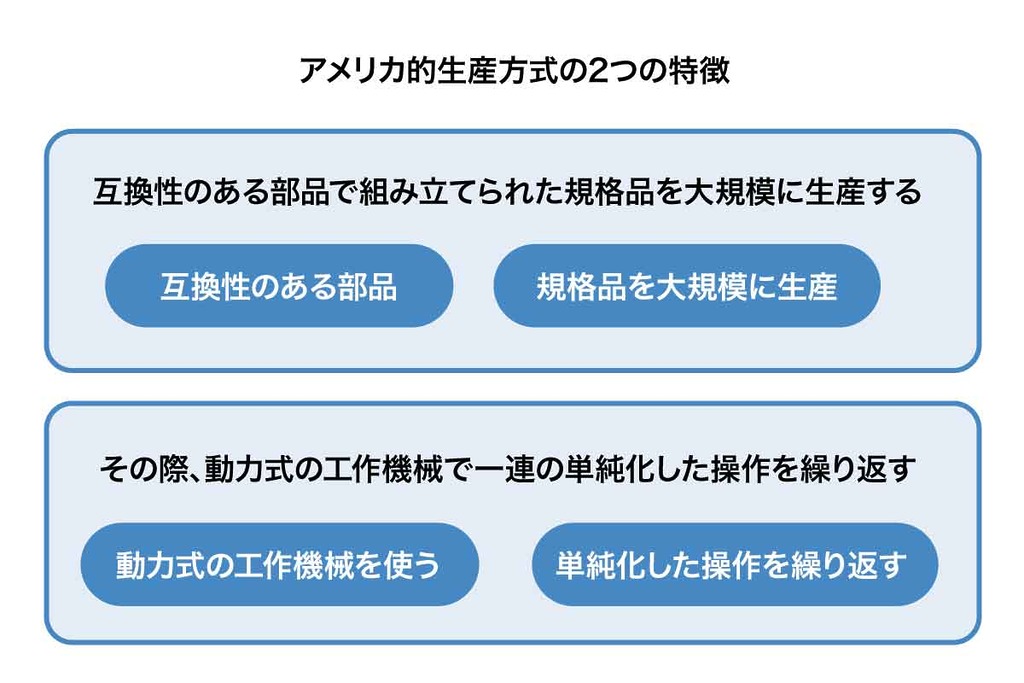

【19世紀アメリカ】アメリカ的生産方式と大量生産

蒸気機関が発明されたのちの19世紀のヨーロッパでは、それまでの製造の社会的な常識や、経済的な構造もあって「量産品の製造にもクラフト的な技術や作業工程」でまだ製造していたが、アメリカは大きく異なった。

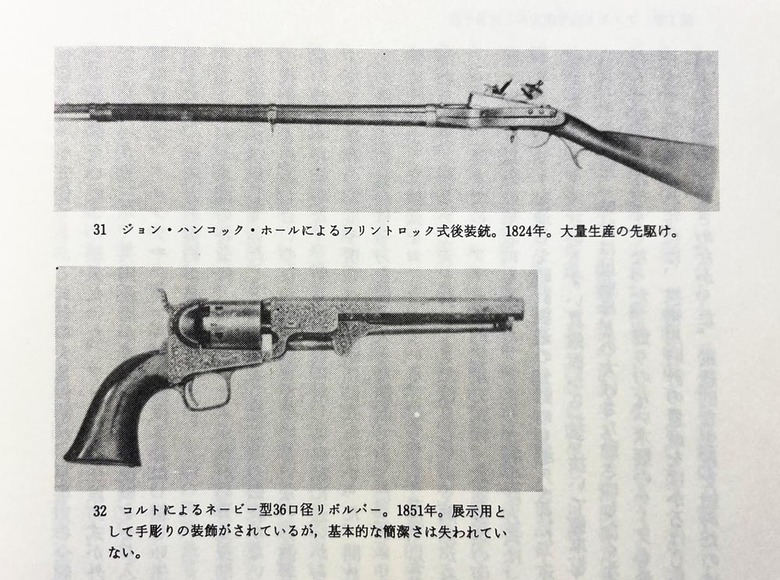

アメリカの大量生産の方式の最初は銃の製造からだった。当時アメリカでは西部の原住民との戦争が勃発していて、それらの解決に大量生産方式が開発されていった。

当時の銃の部品は、互換性がなくて、各部品の制度もバラバラだったため、高精度の互換性部品を開発するところから始めたようで、1824年のジョン・ハンコック・ホールのフリントロック式後装銃の特徴は

部品はすべて共通化し、どの銃にも使えるようにすること、従って、銃を1000丁分解して部品を無差別に集めて山積みし、その中から適当に取り出して組み立ててもぴたりと合う状態

インダストリアル・デザインの歴史 P70

だったようで、アメリカ的生産方式の2つの特徴のうち「互換性のある部品で組み立てられた規格品を大規模に生産する」を実現した。

1830年には時計製造の分野、1834年には、機械化の文化史でも登場したマコーミックの自動刈取機も発明され、急速な勢いでアメリカの大量生産体制は発展していった。

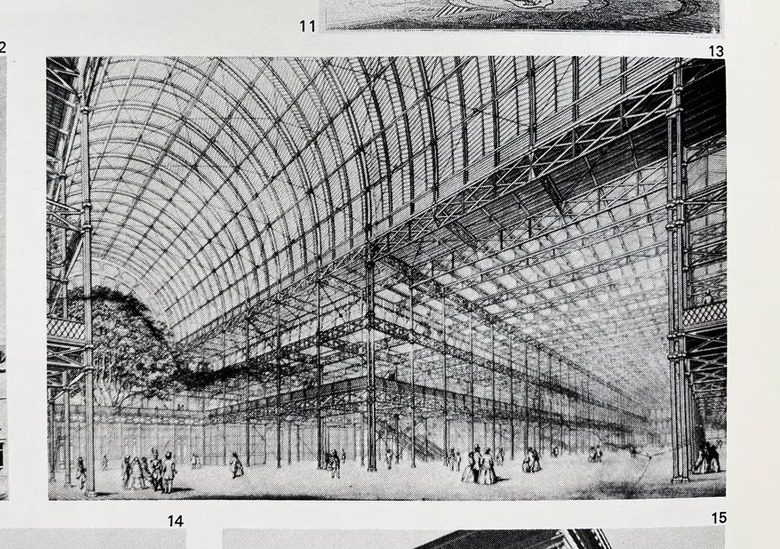

1851年にロンドンで開催された万国博覧会といえば、パクストンによる鉄骨造の透明な大空間を作ったことが建築的には習うところですが、ここではロンドンの万博で人気だったアメリカ製の商品をご紹介します。

・グッドイヤーのゴム製品

・コルトの回転式連発ピストル

・マコーミックの刈取機

だったようです。

個人的には1851年といえば、日本はまだ江戸時代だし、世界の動きというのはあまりイメージしづらいですが、パクストン設計の水晶宮で人気だった製品が現在でもあるグッドイヤー社のゴム製品だったというと、一気にイメージしやすくなりました。

【標準化とデザイン】ベーレンスのAEGの電気ポット

アメリカ的生産方式が万国博覧会などを通じて、ヨーロッパにも広まっていきます。アメリカ的生産方式のキーワードの「規格化」は「標準化」となって、世界的にも概念が共有されていきます。

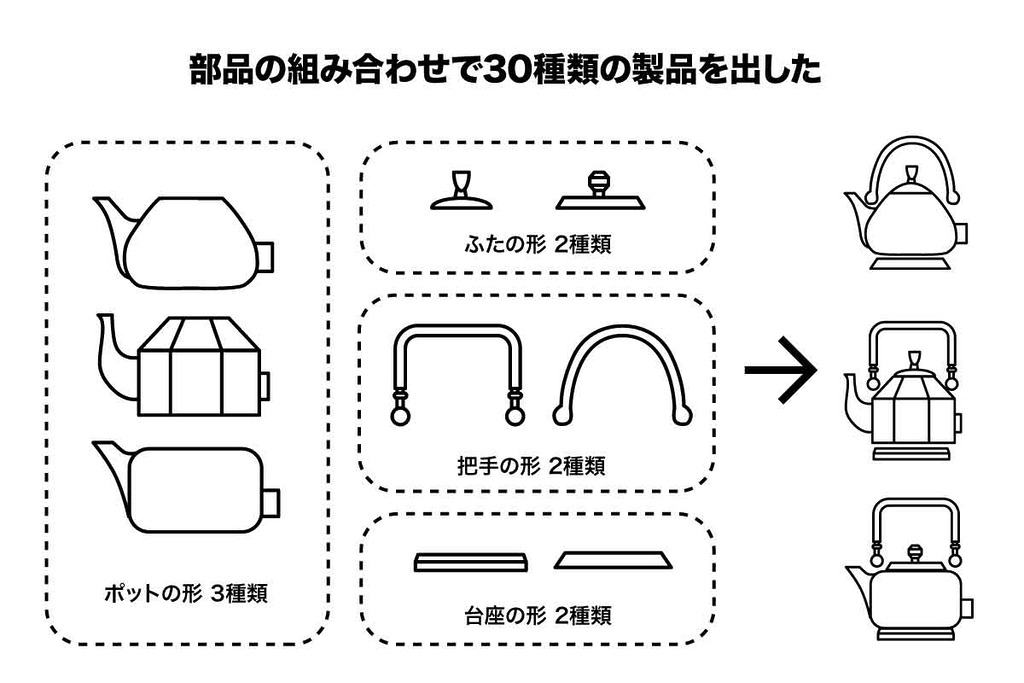

ここでは「標準化とデザイン」の事例として、ドイツ工作連盟のメンバーであったペーター・ベーレンスがデザインした1909年発売のAEG社の電気ポットを紹介します。

著者のヘスケット氏はベーレンスのデザインは、革新的ではなかったが、この電気ポットは革新的な要素があったという。

彼がデザインした製品の形態は、さほど革新的ではなかったかもしれないが、(中略)ところが、彼の電気ポットには新しさが見られた。どうやら一般消費者の好みに関しては暗黙の了解があったようで、外観は依然として、競争相手の製品によく似ていたが、ペーレンスは、ここで規格部品を使ってそのポットをデザインしたのである。それらの部品を適宜に組み合わせると、80を超えるバリエーションを組みことができた。ポットの形態は3種類、そして、ふた、把手、台座はそれぞれ2種類あった。材料は、真鍮、ニッケルメッキ、銅メッキの3種類が考えられ、それぞれに、滑らかなもの、表面を打出可能して装飾効果を出したもの、波状のものの3通りの表面仕上が可能だった。大きさに関しては3つの違ったサイズから選べた。プラグと電熱線は、全てに共通だった。ベーレンスの業績が革新的で、彼が今日でいうインダストリアル・デザイナーの草分けの一人といわれるのは、一定数の規格部品を組み合わせていろいろな製品を作り出す可能性を発展させたからである。

インダストリアル・デザインの歴史 P94

著者は、ベーレンスのスタイリングデザインは普通だけど、組み合わせて製品のバリエーションを出したことが重要であったと言っている。

ユーザーの好みにあわせた製品開発という視点が、マーケティング戦略とデザインが手を組んだという意味で現代的なデザインだということだと思います。これは当時のヨーロッパの建築家などの考え方からすると本当に新しい概念でした。

【標準化とデザイン】スタイリングと機構は分離する

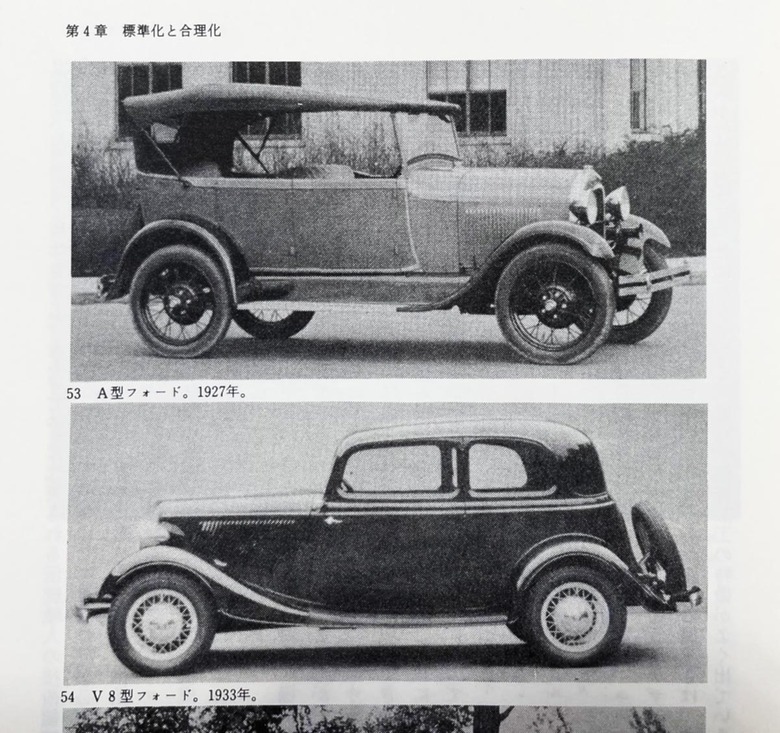

フォードは1908年にT型を販売開始します。

フォードの製造方式は自動車をフレーム、エンジン、トランスミッション、車体などの一連のサブ・ユニットから組み立てるという流れ作業態勢をとっていたため、そこでは精確な規格化を含んでいたも同然だった。T型誕生から10年後、フォードは、安い車を製造するには市場の要求に応じるかたちのモデル・チェンジをやめ、高価で特殊な工作機械を使ってはじめて可能であった、と述べている。

インダストリアル・デザインの歴史 P95

しかし、次第に自動車業界は競合他社が現れることになり、フォード自体の売上も下がってくるようになってしまいました

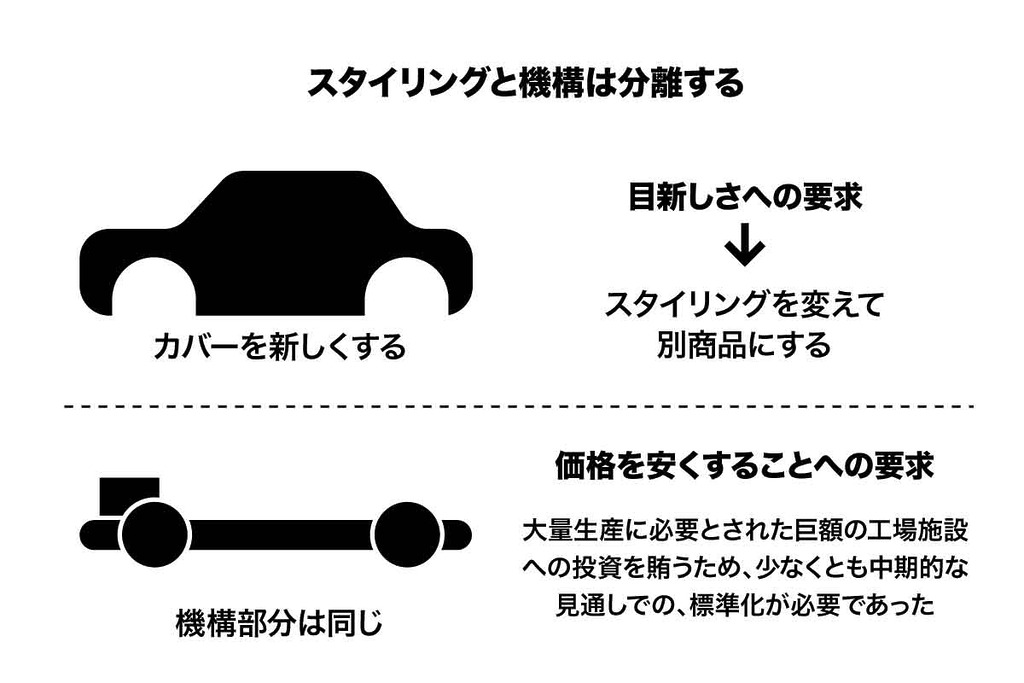

自動車業界は、相反する2つの要求の間に捉えられているように見えた。一つは、価格を安くすることへの要求だった。そのためには、大量生産に必要とされた巨額の工場施設への投資を賄うため、少なくとも中期的な見通しでの、標準化が必要であった。しかし他方では、目新しさへの要求があった。それには、消費者の関心を惹きつけておくための急速なモデル・チェンジが必要だった。(中略)「スタイリング」は、こうした2つの圧力を思いもよらない両親として生まれた。

インダストリアル・デザインの歴史 P95

つまり、機構部分の標準化を行い外観と別で考えるようにすることで「スタイリング」だけを独立させて、コストをかけずに開発をすることができるようになった。

「形態は機能に従わない」ということで、スタイルはスタイルの世界で進んでいくわけです。

これによりデザイナーがマーケティング対策を担うこととなり、専門職としてのインダストリアル・デザイナーが誕生します。1930年代頃の世界大恐慌の時代の話です。

標準化や合理化、生産方式の新しい素材の工夫などが、製品の単価引き下げに大いに役に立ったが、一方、販売を伸ばす決めてとしては、製品の外観が重視されるようになった。その大きな理由としては、広告が発達し、視覚的イメージの方が製品そのものより広範囲に流布するようになった点を指摘できる。

インダストリアル・デザインの歴史 P138

外観を重視する傾向は、広告が大きく影響を与えていると言っています。

私もデザインするときは、機能的なものはもちろんですが、どのように写真に写るか、webやカタログなどでの見せ方というのを考えながらデザインします。

製品そのものだけでなく、その視覚的イメージが販売に大きな影響を与えると考えています。

特に最近は、多くの方がスマートフォンで情報を確認することから、スマートフォンでの見え方というのが重要だと思います。ユーザーからすると視点がずれているように感じるかもしれませんが、最初の視覚的印象というのが物を購入するときの動機に占める割合は高いと感じます。

【工業デザイナー】ウォルター・ドーウィン・ティーグ Walter Dorwin Teague 1883-1960

インダストリアル・デザイナーには、ステージデザインや商業美術、展示、ディスプレイ、などの広告関係やプレゼンテーション関係出身の者が多かった。彼らはチームの一員として商業活動の場で仕事をすることに慣れていたし、相容れない主張を調停しつつ決定に持ち込むことに慣れていた。デザイナーは、こうした背景もあってコンサルタント会社の方式や組織を見習いながら、さまざまなのクライアントを相手に仕事をはじめた。

インダストリアル・デザインの歴史 P138

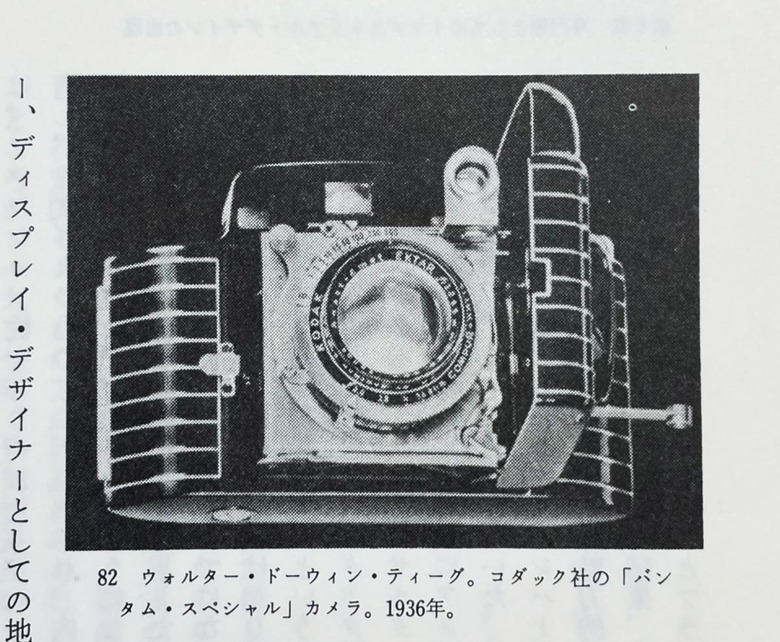

ウォルター・ドーウィン・ティーグも最初からプロダクトデザイナーではなく、グラフィック・デザイナーでした。1927年からイーストマン・コダック社から依頼を受け、製品デザインをスタートします。

画像の「バンタム・スペシャル」というカメラは、縞模様はスタイリングでつけているだけでなく、「ラッカー塗装を必要とする表面の面積を少なくする一方、避けたり深くひび割れたりする危険性を少なく」する製造面での配慮と使い勝手とを両立したデザインです。理想的なプロダクトデザインだと思います。

ティーグは、その他にはボーイング707,727などのインテリアのデザインなども行い、会社は今でもあります。

【工業デザイナー】レイモンド・ローウィー Raymond Loewy 1893-1986

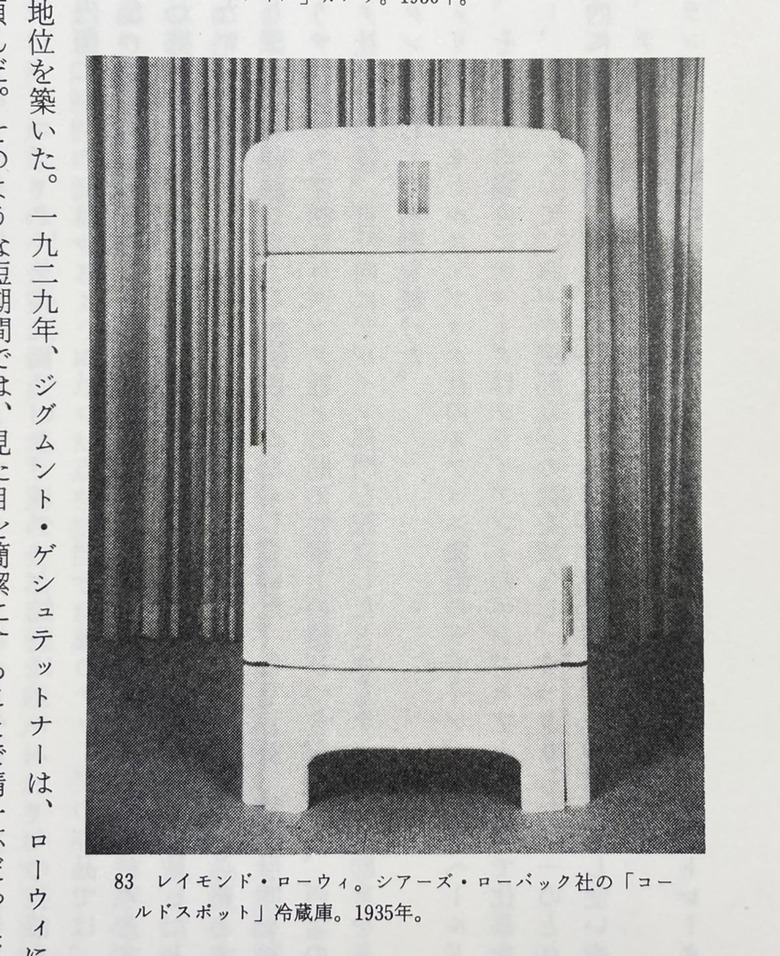

レイモンド・ローウィーは、フランス人でアメリカにやってきて、イラストレーター、ディスプレイ・デザイナーをしていました。ローウィーの作品として有名なものは、シアーズ・ローバック社の「コールド・スポット」という冷蔵庫です。

今となっては、何の変哲もない冷蔵庫ですが、コールドスポット以前の冷蔵庫は、「高い曲がった脚の上にのり、冷却装置はむき出しになっていた」ようなデザインで、イメージ的には業務用の冷蔵庫みたいな形だったのだろうと思います。

ローウィーは、「この機械を白いほうろう引きされたシンプルな鋼鉄製のケースで覆い、さらにボディーとは同一平面を形成する扉をつけた」デザインを行いました。

クロムメッキされた把手などの部品は、殺風景な場面できらりと光る宝石にも類似した役割を与えられていた。冷蔵庫の内部は、大きさや形の違う容器を収められるよう周到にデザインされていた。この冷蔵庫には、準自動の霜取り装置、氷をすぐに取り出せる製氷皿、ペーストリーをきれいに作るときに使うガラス製の綿棒もついており、それは角氷を詰めて使うものだった。

インダストリアル・デザインの歴史 P140

コールド・スポットは、初年度の1万5000台から5年間で27万5000台になったとのことで、デザインが販売実績におよぼした影響を「劇的に実証」した製品でした。

【工業デザイナー】ヘンリー・ドレフュス Henry Dreyfuss 1904-1972

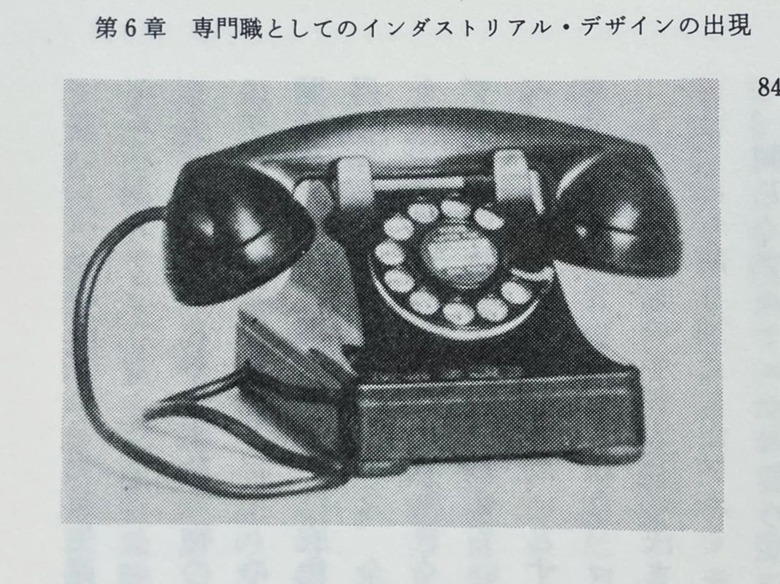

ヘンリー・ドレフュスは、ステージデザイン出身のデザイナーで、1929年にインダストリアル・デザインの事務所を開きます。

ドレフュスは、1930年のベル電話会社(現在のAT&T)の仕事をすることになるのだが、そのいきさつがドレフュスらしい姿勢で、プロダクトデザイナーの鏡だと思う話です。ベル電話会社は10人の芸術家を選び、1000ドルの賞金をかけて未来の電話機のアイデアを募り、ドレフェスもその10人に選ばれたのですが一度辞退するのです。

頭で考えただけのデザインは不適当だという信念から応募を辞退した。この時彼は、仕事はベル電話会社の技術者たちと共同でする必要があり、デザインは「内側から外側に向かって」しなければならいと主張した。ベル電話会社は、そのような方法では芸術的可能性を狭めるのではないかと感じたが、提案されたデザインが不適当なものばかりだと知って考えを変え、ドレフュスに好きなやり方で仕事をするように依頼した。

インダストリアル・デザインの歴史 P141

ドレフュスは「人間に合う機械こそがもっとも効率の良い機械である」という考えのもと、さまざまな製品のエルゴノミクスなデザインをしました。とても良いことを言っています。

【工業デザイナー】ヴィルヘルム・ヴァーゲンフェルト Wilhelm Wagenfeld 1900-1990

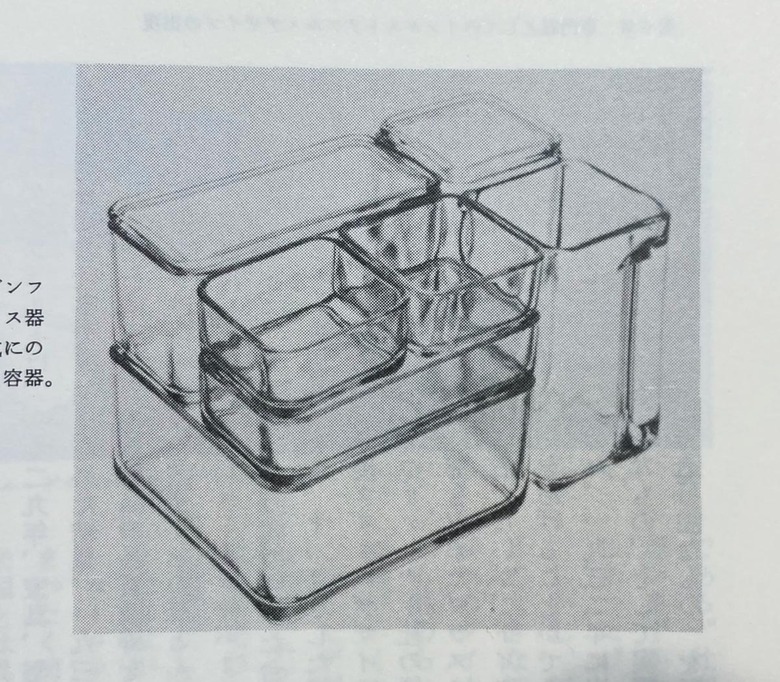

ヨーロッパにもインダストリアル・デザイナーは登場して来てはいたが、著者が最初に取り上げたのが、バウハウス出身で後にバウハウスの教員になるヴィルヘルム・ヴァーゲンフェルトです。

今回名前は初めて知りましたが、私が大学を卒業するときに当時の指導教官であった古山正雄先生にゼミ生からのプレゼントとして渡したのが、ヴァーゲンフェルトのティーカップでした。それを選んだのは、バウハウス出身だからという理由だった気がしますが、実際のヴァーゲンフェルトがバウハウスに抱いていた想いは否定的なものでした。

やがてバウハウスの思想を非現実的で自己中心的であるとして拒否するようになった。工業におけるデザインの仕事は協同作業であり、芸術家の仕事の進め方とほとんど共通点がないと断言してはばからなかった。ヴァーゲンフェルトは、形態を決定するのは機能であるとする考えをしりぞけ、機能は最終目的ではなく、良いデザインのための前提条件なのだと述べている。

インダストリアル・デザインの歴史 P147

ヴァーゲンフェルトは他にもガラス製品や、リンドナー社の電気照明器具などをデザインしています。どれも質実剛健なデザインで、美しさと強さと優美さを兼ね備えています。

【企業とデザインの関係】サービスのイメージアップ -鉄道会社の例-

視覚的アイデンティティへの大きな関心は、たいていの場合、競争の圧力を背景にしていた。両世界大戦間に自動車、大型長距離バス、航空機など鉄道に代わる交通機関の発達によって、鉄道は乗客収入が減り深刻な事態に陥った。そこで鉄道会社は経営方針を一新し、ディーゼル機関や電気機関などの新しい動力期間を導入するだけでなく、スピードと近代性のイメージ創りに乗り出した。

インダストリアル・デザインの歴史 P166

製造業だけでなく、鉄道会社などのサービス業も競合が増えてきて、そのマーケティング対策として視覚的アイデンティティの確立が必要とされてきたのも1930年代の話でした。

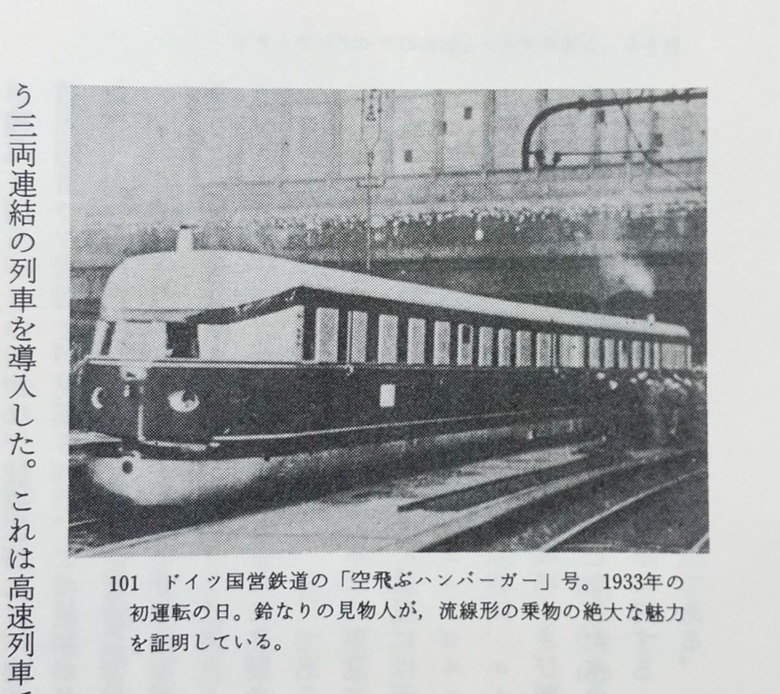

写真の車両は、ドイツ国鉄が1933年に登場させた「空飛ぶハンバーガー(Fliegender Hamburger)」号です。当時先進的とされていた「流線型(Streamline)」のデザインで、人気を博したとのことでした。ストリームラインといえば、アメリカの工業デザイナーのノーマン・ベル・ゲデスですね。ベル・ゲデスに関しては作ったものが面白すぎて、個人的には大好きなのですが、別のコラムで改めて紹介したいと考えています。

当時人気だった「空飛ぶハンバーガー」号のスタイリングをよく見ていると、頭の周辺が抑え込まれた感じで、ライトの位置の関係かナマズのような顔をしていて、ベル・ゲデスのデザインに比べたら、まだまだ洗練されていない印象を受けます。

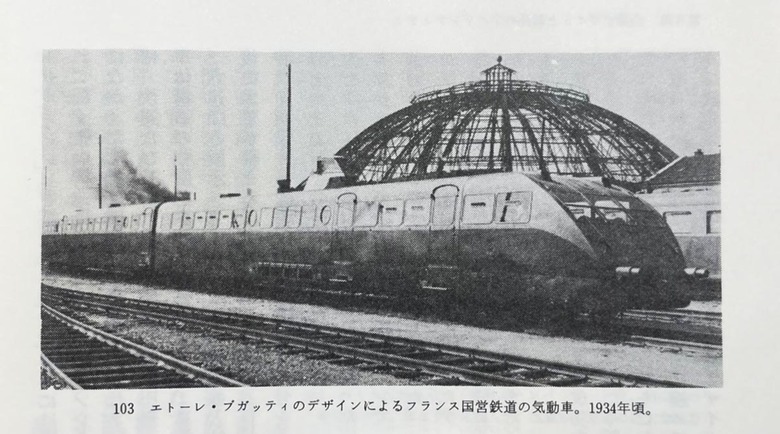

当時の流線型は、どれもよく似たスタイルでしたが、世界大恐慌で高級車が売れなくなったブガッティが作ったフランス国鉄向けの気動車(Bugatti Autorail)は、今見てもスマートなデザインで、いかにも速そうな印象を受けます。

1931年に発売されたロワイヤルという車のエンジンが残ったので、鉄道用にしたという話のようです。ロワイヤルという車はまだ荷馬車ベースのデザインでしたので、この気動車のデザインは先進的だったのが不思議だと思いました。

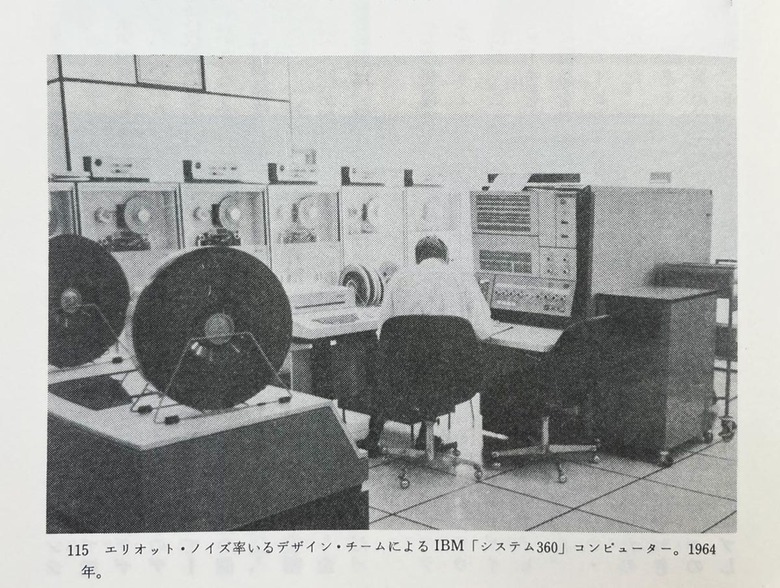

【企業とデザインの関係】ブランドイメージの構築 -IBMの例-

ノイズは、毎年のモデル・チェンジやマーケティングに反対し、それらを「妖怪のごときもの」と軽蔑してはねつけた。IBMはエリート・イメージの形成をめざした。従業員が従うことを求められた企業スタンダードは、ノイズが決めたデザインにも延長された。彼は、「色彩、ディティール、形の仕様には一貫性がなくてはならない。形の一貫性は、直角の角、標準規格に則った高さ、巾木、基部と上部構造によって保たれる」と述べている。一連のIBMスタンダードが公表され、全製品に対するデザインの仕様書が完成した。

インダストリアル・デザインの歴史 P182

IBMは自社のイメージや方向性を自社の理論によって作り上げ、それを守って企業のイメージを形成していきました。その中でノイズが果たした役割は、視覚的なアイデンティティを作り上げることでした。現在でも使われているロゴマークはポール・ランドの代表作ですが、ランドを呼んできたのもノイズだということで、ノイズがビジュアル面の総合ディレクターだったということがわかる話です。

ノイズがデザインした製品で有名なのは「セレクトリック」というタイプライターで、紙にタイプする機構が球状になっていて、それまで必要だった「タイプバーと可動キャリッジ」が取り除かれた先進的な技術を使っていて、それを製品デザインにうまく取り込んだと言われています。

動画を見ると高速で回転するボールを正確に制御していることに驚きです。これは「IBMすごいな」という印象を与えます。

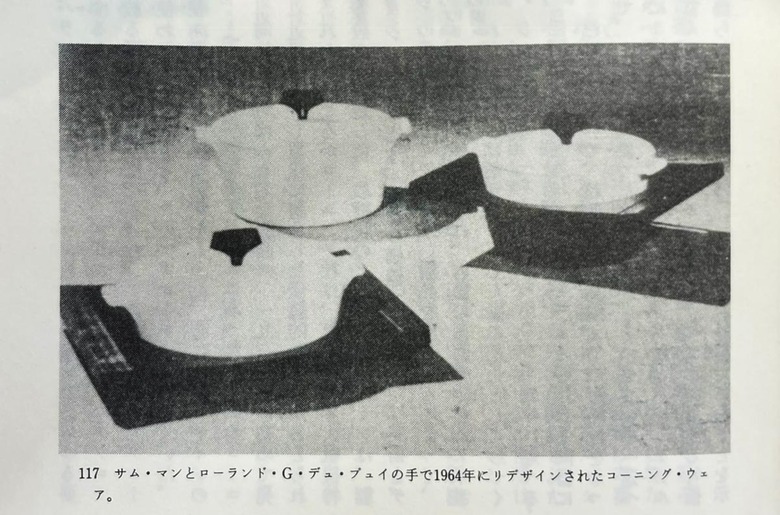

【企業とデザインの関係】新技術の商品化 -コーニングガラスの例-

取締役のアーサー・ホートンは、製品には2つの特性があると考えていた。一つは科学とテクノロジーが生み出す「実用の価値」、もう一つは美術とデザインによる「満足感をもたらす価値」である。デザイン部門の役割は美しく使いやすい製品を作ることによって、この2番目の特性を確実にすることだった。

インダストリアル・デザインの歴史 P186

1953年に「パイロセラム」という「きめの細かい白色に輝く素材で、超低温から高温までの耐熱性をもっていた」ガラス素材を開発し「コーニング・ウエア」という名前で販売した。コーニング・ウエアは「オーブンからそのまま食卓へ運べる食器」という概念を強化し、コーヒーメーカーやポータブル型電気器具まで商品化したとのことです。

エンジニアの方々は、新しい技術や素材を開発するのですが、用途のことは考えないことが多く、このように新素材に新しい役割を与え「魅力のある形」「わかりやすい形」に翻訳して、世の中に出すというのもデザイナーの仕事のひとつです。

【おわりに】まとめ

ウエッジウッドの話からIBMの話まで、時代と業界が多岐に渡ったのが今回のコラムになりました。これでも、世の中の開発の話は数え切れないくらいあり、ほんの一部でしかありません。ただどのような製品にもデザイナーがいて、そのデザイナーが期待されている役割は「商品を売れるようにする」ことだと言えます。

ただそれだけでは寂しいので、「売れるモノ」というのは、ドレフュス的に言えば「人間に合うモノこそがもっとも良いモノ」と考え、それをデザインするのがデザイナーの役割だということだと個人的には解釈しました。これからもそのようなモノやコトをデザインしていきたいと感じました。(トリイデザイン研究所 鳥居)

その他のデザイン系コラム

最新のお知らせ

- 2024.03.29

- スティグリッツ『プログレッシブ キャピタリズム』を読む [コラム010]

- 2024.03.12

- ジョン・ガルブレイス『大暴落1929』を読む [コラム009]

- 2024.03.03

- ベル・ゲデスとシド・ミード-未来を描いたデザイナー[コラム008]

- 2024.02.24

- ジョン・ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む [コラム007]

- 2024.02.15

- ストックストックがワールドビジネスサテライトで紹介されました

- 2023.12.12

- トリイデザイン研究所は10周年を迎えました

- 2023.12.04

- ゲームマーケット2023秋もスリーブ専門メーカーのKEEPTOが出展!

- 2023.12.01

- 津軽燈LABの新製品「津軽塗研ぎ出しキット」が上野駅で開催中の「東東京モノヅクリ商店街」で販売スタート!

- 2023.10.16

- トマ・ピケティ『21世紀の資本』を読む [コラム006]

- 2023.10.06

- 経済産業省の「事業継続力強化計画」の認定を取得しました

- 2023.04.28

- 「インダストリアル・デザインの歴史(晶文社)」を読む [コラム005]

- 2023.04.10

- ゲームマーケット2023春にKEEPTO(ケプト)が出展します!